|

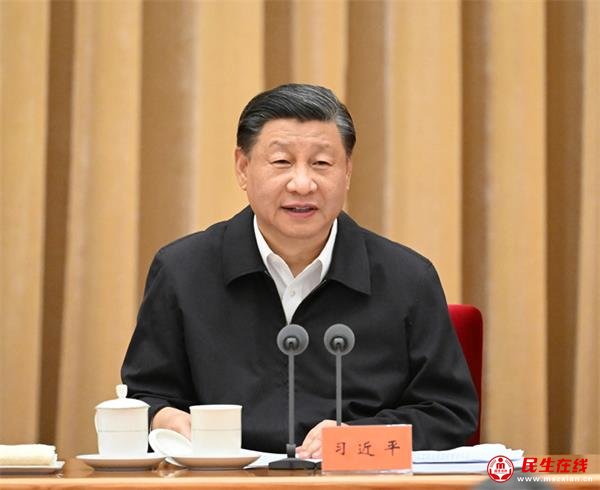

在当前国际形势出现新变化的背景下,特别是随着特朗普2.0时代的到来,全球气候变化议题面临新的挑战。 然而,中国环境与发展国际合作委员会中方首席顾问、国务院发展研究中心原副主任刘世锦认为,从长期来看,如果放在10年、20年的时间尺度上,特朗普政策带来的冲击可能只是一段短暂的波澜。因此,我们应该以理性和长远的眼光看待当前的挑战,坚定不移地推进新能源发展。这不仅关乎能源安全,更是中国在全球绿色转型中能够占据主动地位的关键所在。 在不久前召开的中华环保联合会绿色贸易促进工作委员会成立大会上,他表示,我们不但要坚持走绿色低碳发展道路,步子还要加快。 理由有三 “我们不仅仅是喊口号,我们在做事情,进行了大量的投资和生产,如果不坚持,我们损失是最大的。”刘世锦说。此其一。 其二,目前,我们大量投资和生产绿色技术产品已经取得了显著成效。例如,光伏产品的成本大幅下降,已经低于传统发电方式,并且还有进一步下降的潜力。此外,风能、储能等绿色能源技术也展现出良好的经济性,使我们在应对气候变化的同时,也能实现经济效益。 因此,我们不仅要坚持应对气候变化的理念,更要通过实际行动推动绿色技术的发展,确保在全球气候治理中占据主动地位。这不仅关乎环境保护,更关乎我们的经济利益和未来发展。 其三,在当前国际局势下,能源安全问题日益凸显。他认为,过去我们从中东地区进口石油,但当前传统能源供应链面临地缘政治风险的严峻挑战。例如,近日红海地区的紧张局势以及对美国航母的威胁都暴露了国际海域通道的不稳定性。这种地缘政治风险对能源安全构成了重大冲击。 在这种背景下,发展新能源,特别是分布式能源,为我国提供了本土化、本地化的解决方案,显著提升了能源安全性。通过发展光伏、风能等绿色能源技术,我们不仅减少了对传统能源的依赖,还增强了能源供应的自主性和稳定性。 发展速度远超预期 当前,中国在绿色低碳产业领域取得显著成就。例如,中国光伏组件产量占全球的70%,成为全球绿色产业的领军者。此外,中国内地可再生能源发电量在总发电量中的占比已达到30%。这一目标原本规划在2030年至2035年间实现,现在已提前六年实现。 在新能源汽车领域,渗透率也实现了突破性进展。原本规划到2035年新能源汽车渗透率达到50%,但2024年7月和8月的月度数据已实现这一目标。预计到2025年,全年渗透率将稳定在50%以上,甚至可能进一步提升。 刘世锦认为,这些成就表明,中国绿色低碳产业的发展已远超预期。这不仅让政府的决策制定者感到意外,也让相关企业始料未及。这种超预期的发展主要体现在两个方面——速度和质量。从经济学角度来看,这是创新的结果。一旦创新进程启动,许多发展会超出预期,尤其是在技术上取得前沿进展的同时,发展速度也比原先设想的要快得多。 例如,在新能源领域,光伏、风能、储能等领域的几大关键技术的成本下降速度甚至超过了5到10年前最乐观的估计。 不能放缓速度,未来还要更快 然而,当前我国新能源行业也面临产能过剩的问题。 “从全局和长远来看,产能过剩并未达到严重程度,但短期内,部分新能源企业(尤其是中小企业)的经营压力较大,日子较为艰难。这种产能过剩主要是由于市场竞争加剧和技术迭代速度加快,导致部分落后产能被淘汰,而高效产能仍在持续扩张。”刘世锦说,这将是推动行业优化升级的重要动力。 他认为,当前我国新能源领域面临的主要问题在于存在一些“堵点”,包括新能源本身的不稳定性、需要灵活性改造(如数字技术的应用)以及市场需求的变化等。“这些问题需要通过加快技术创新和产业升级来解决,不能放缓速度。因为新能源产业的发展有其自身规律,电池、光伏、储能等行业的许多企业生存周期较短,如果不能在短期内实现突破,就可能面临被淘汰的命运。这与传统的‘目标倒推’发展模式不同,企业需要在几年内快速崛起,否则就可能关门。” 从全球视角来看,国际能源署(IEA)提出到2030年可再生能源装机容量增至3倍的目标,同时将能效提升一倍。 刘世锦认为,这一目标虽然听起来激进,但从中国的发展情况来看,是完全有可能实现的。“因此,我一直在呼吁在‘十五五’期间进一步加快新能源产业的发展速度。” 此外,中国正在从“能耗双控”向“碳排放双控”转变,这一政策调整非常重要。这一转变不仅体现了中国对全球气候治理的承诺,也为新能源产业的持续发展提供了政策支持。 “当然,绿色低碳转型对社会整体发展具有长期积极意义,但短期内这种转型也会产生‘赢家’和‘输家’。例如,中国西部煤炭大省的传统煤炭产业将面临转型压力,许多投资者可能退出,导致就业问题和投资损失。因此,必须重视利益平衡和补偿机制,确保转型过程中的公平性。”他说。 辩证看待绿色贸易壁垒 针对欧盟推出的碳边境调节机制(CBAM),刘世锦表示:“它可能成为贸易保护主义的工具。这一机制对中国确实造成了一定的压力,但我们也应看到其积极的一面。它实际上为中国的绿色低碳产业提供了进入国际市场的机会。这与中国发展绿色低碳产业的目标是一致的。” 刘世锦同时提醒我们要认识到,欧盟碳边境调节机制在发展中国家和发达国家之间存在不公平性。例如,欧盟单方面制定的碳价标准是否合理及其如何影响全球碳市场,这些问题都值得深入讨论。 因此,中国的应对策略应当是多方面的。一方面,应积极参与国际碳市场的规则制定,争取公平的竞争环境;另一方面,加快国内低碳技术的创新和产业升级,提升绿色产品的国际竞争力。 此外,在当前国际形势充满不确定性的背景下,绿色发展领域是一个确定的合作方向。中国在绿色产业领域的快速发展,不仅为发展中国家提供了经验,也为发达国家之间的合作创造了机会。国际合作在绿色产业投资、技术交流和资金支持等方面至关重要。 “绿色发展领域的合作不应被贸易保护主义所阻碍。如果在这一领域还要设置障碍,那么国际合作的未来将面临更大挑战。”刘世锦说。 |